こんにちは。

中国輸入OEMマスター龍です😀

中国輸入で月商100万円というステージを目指すのであれば、仕入れ先はアリババ(1688.com)一択です。

アリババ以外を使った副業の転売では、いつまでも「儲からない」お小遣い稼ぎのレベルを抜け出せません。

この記事では、私自身が50万円もの不良在庫を掴んだ大失敗を赤裸々に語りながら、利益を最大化するアリババの具体的な攻略法から、事業の成否を9割決めるといっても過言ではない優秀な代行業者の見極め方まで、余すことなく解説します。

アリババはB to Bのイメージでなかなか一歩を踏み出せない…

今では、アリババは一般ユーザーでも工場から直接商品を購入できるプラットフォームとなっています。

- タオバオではなくアリババで仕入れるべき理由

- 50万円の失敗から学ぶアリババの具体的な攻略ステップ

- 事業の成否を分ける優秀な輸入代行業者の見極め方

コンテンツ

- 1 アリババ以外では儲からない!月商100万への道はアリババ(1688.com)から

- 2 【4ステップ】私が50万円の不良在庫を掴んだ失敗から学ぶアリババ攻略術

- 3 知らないと全て没収|PSE・PSCマークと食品衛生法の罠

- 4 利益を正確に把握するための関税・消費税の計算方法

- 5 成功の9割はパートナーで決まる!事業を加速させる最強の中国輸入代行業者

- 6 まとめ

アリババ以外では儲からない!月商100万への道はアリババ(1688.com)から

「副業で月5万稼げれば御の字」そんな時代はもう終わりです。

あなたが本気で中国輸入を「事業」として捉え、月商100万円というステージを目指すのであれば、今すぐ主戦場をアリババ(1688.com)に移してください。

正直、アリババ以外での転売は、あくまでウォーミングアップに過ぎません。

利益率を最大化し、あなただけの城を築くための戦いは、アリババから始まります。

| プラットフォーム | 主なターゲット | 価格 | OEM対応 | ビジネスモデル |

|---|---|---|---|---|

| アリババ(1688.com) | 企業・事業者 | 非常に安い ロット次第ではもっと安く | ◎ | BtoB(卸売) |

| 淘宝網(タオバオ) | 個人消費者 | 中程度 | △ | BtoC(小売) |

| アリエクスプレス(AliExpress) | 個人消費者 | 中程度 | △ | BtoC(小売) |

| TMALL (天猫) | 個人消費者 | 高い | × | BtoC(小売) |

| JD.com(京東商城) | 個人消費者 | 高い | × | BtoC(小売) |

| Temu(テム) | 個人消費者 | 非常に安い | × | BtoC(小売) |

| SHEIN(シーイン) | 個人消費者 | 非常に安い | × | BtoC(小売) |

| Alibaba.com | 個人消費者 | 中程度 | × | BtoC(小売) |

| Cmall | 個人消費者 | 中程度 | × | BtoC(小売) |

| Amazon.cn (アマゾン・チャイナ) | 個人消費者 | 中程度 | × | BtoC(小売) |

| パンダホール (PandaHall) | 個人消費者 | 中程度 | × | BtoC(小売) |

| AKF | 個人消費者・事業者 | 中程度 | × | BtoC(小売) |

| 3Fbox | 個人消費者 | 中程度 | × | BtoC(小売) |

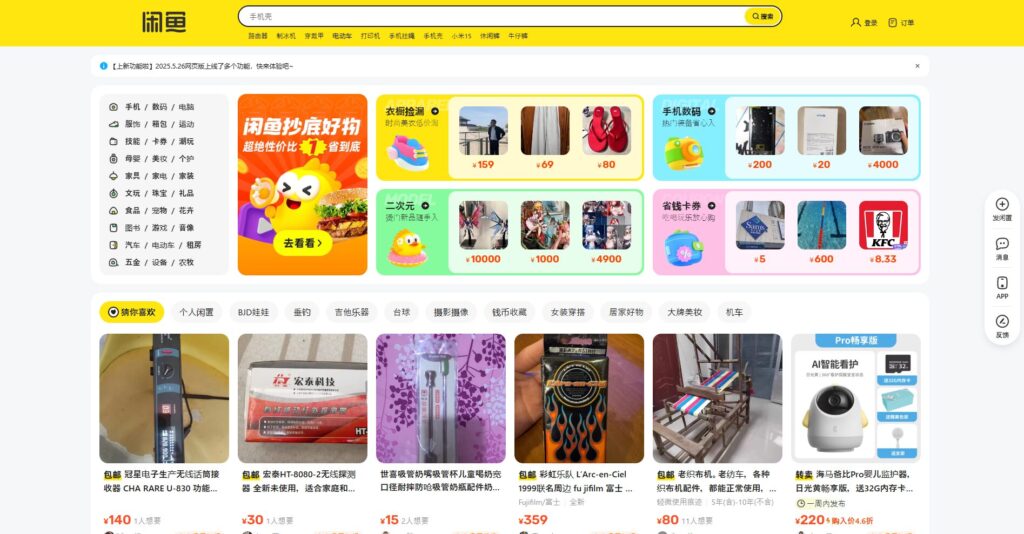

| 闲鱼(シエンユー) | 個人消費者 | 中程度 | × | BtoC(小売) |

この表を見れば一目瞭然です。

事業として利益を追求するなら、卸売サイトであるアリババ以外の選択肢はありません。

小売サイトで仕入れていては、いつまでも価格競争の泥沼から抜け出すことは不可能です。

もう今や、ご存知!と言う感じの、

SHEIN(シーイン)・Temu(テム)ですが、

アリババに近いぐらい安いものの、結局OEMには対応してもらえないので、

ビジネスとしては成立しないプラットフォームです。

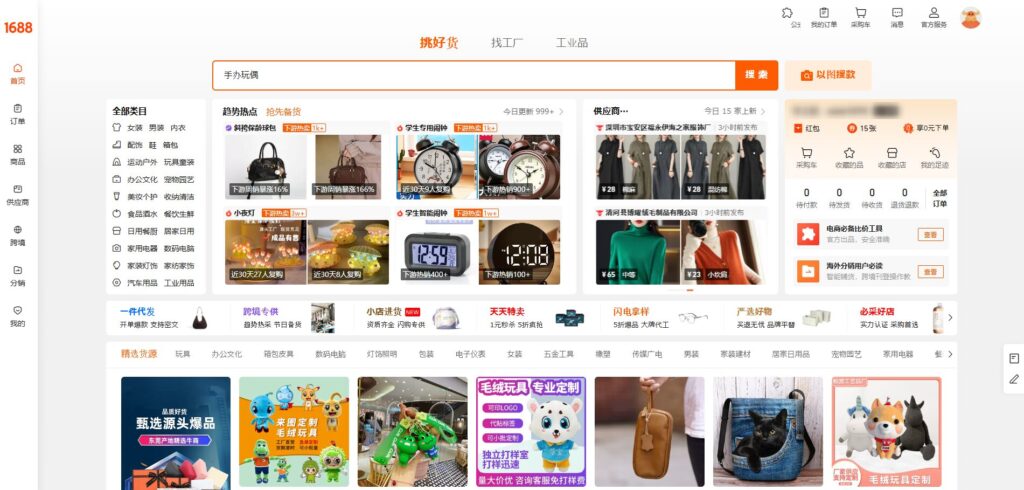

1688.com(アリババ)

- 特徴:中国国内の業者向け卸売サイト。商品数・工場数ともに最大級。

- 向いている人:OEM・大ロット・本格的に利益を狙う人。

- メリット:価格が圧倒的に安く、OEM交渉にも柔軟。

- 注意点:中国語のみ対応。日本人が個人で利用するにはハードル高。

- 備考:信頼できる中国パートナーや代行業者を通すのが前提。

中国輸入ビジネスで最も活用されている代表的な仕入れサイトです。

圧倒的な商品数と価格の安さ、そしてOEM対応の柔軟さは他のサイトを大きく上回ります。

ただし、出品されている商品の中には、返品品や在庫処分品なども含まれているため、品質にばらつきがある点には注意が必要です。

そのため、信頼できる出品者を見極めるためには、商品ページの情報(評価・販売実績・取引ステータスなど)をしっかり確認し、最終的にはサンプルの取り寄せによる実物チェックが不可欠です。

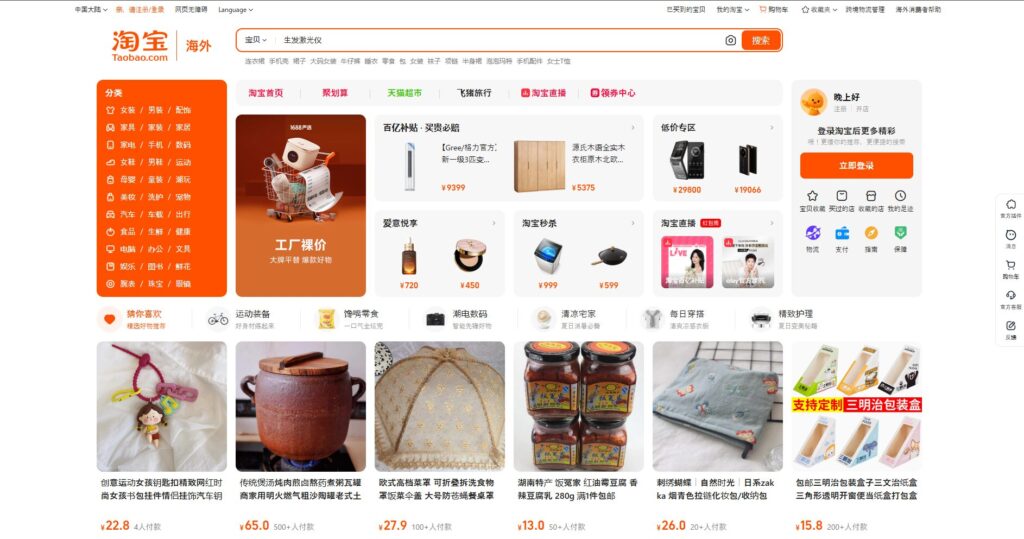

淘宝網(タオバオ)

- 特徴:中国版楽天のような個人向け総合ショッピングモール。

- 向いている人:テスト販売・少量仕入れ・おしゃれ雑貨など。

- メリット:デザイン性が高く、トレンド商品が多い。

- 注意点:商品説明の誇張表現も多く、信頼性の見極めが必要。

タオバオは、中国国内向けの一般消費者向けショッピングサイトです。

1個から購入できる商品が多く、小ロットでのテスト仕入れに非常に便利です。

商品ページでは、1688.comと同じ画像が使われていることもありますが、価格はタオバオの方が高めなケースが多々あります。

これは、多くの出品者が1688で仕入れてタオバオで転売しているためです。

また、物販だけでなく、ロゴ制作・商品画像作成・動画撮影・翻訳などの無形サービスも充実しており、商品ページを作り込みたい方にとっては非常に便利なプラットフォームです。

支払いにはVISAやMastercardなどの国際クレジットカードが利用可能なのも魅力のひとつです。

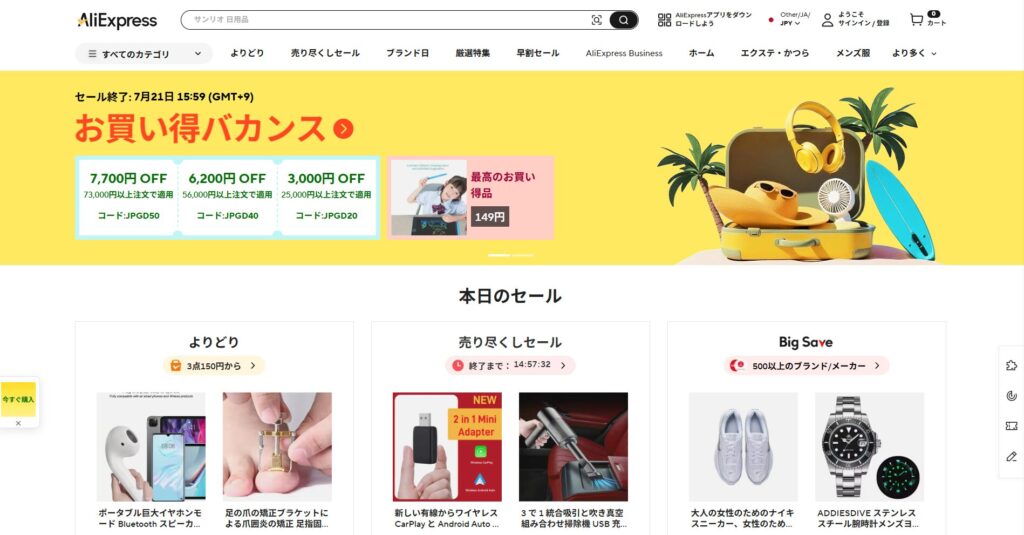

アリエクスプレス(AliExpress)

- 特徴:個人向けに小ロットで販売するB2Cサイト。

- 向いている人:初心者・テスト販売・直送(無在庫)向け。

- メリット:1個から購入可。日本語対応もあり。PayPalなど決済も安心。

- 注意点:納期が遅い(2~4週間)。商品品質はバラつきあり。

アリエクスプレスは、アリババグループが運営する海外向けの個人向けECサイトです。

VISAやMastercardなどのクレジットカード決済に対応しており、手軽に購入できるのが特徴です。

価格は1688.comと比べてやや割高ですが、1個から気軽に購入できるため、中国輸入を「まずは試してみたい」方には最適な入門サイトと言えるでしょう。

商品によっては日本語ページもあり、初心者でも比較的扱いやすい仕入れ先です。

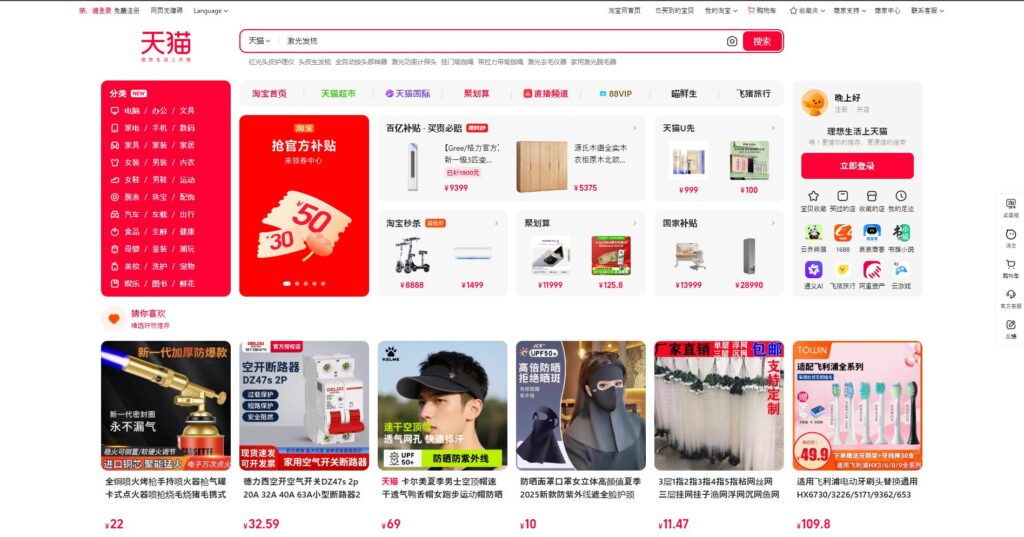

TMALL (天猫)

- 特徴:大手企業やブランド公式ショップ限定の高品質ECモール。

- 向いている人:品質重視・正規品販売をしたい人。

- メリット:信頼性が高く、返品対応なども整っている。

- 注意点:価格は高め。OEMには向かないケースが多い。

TMALLは、ブランド品や公式製品に特化した中国最大級のECプラットフォームです。

国内外の有名ブランドが公式ストアを展開しており、正規品を安心して購入したいユーザー向けに運営されています。

入店には厳格な審査があり、出店企業は一定の品質や信頼性基準をクリアする必要があります。

そのため、TMALLでは品質が保証された商品を購入できる環境が整っており、信頼性の高いサイトとして認知されています。

JD.com(京東商城)

- 特徴:物流と品質管理に強みを持つ中国最大級のB2Cサイト。

- 向いている人:納期と品質を重視したい人。

- メリット:自社物流によるスピード納品。メーカー直販が多い。

- 注意点:値段はやや高め。卸売やOEM目的には不向き。

JD.comは、TMALL(天猫)と同様に正規品の取り扱いに特化した大手ECサイトです。

偽物や模倣品の排除に力を入れており、品質重視の消費者から高い信頼を得ています。

また、JD.comは自社の物流網を保有している点も大きな強みで、中国国内であれば即日配送や翌日配送といった迅速な配達サービスを提供しています。

そのため、商品だけでなく物流面においても非常に信頼性の高いプラットフォームです。

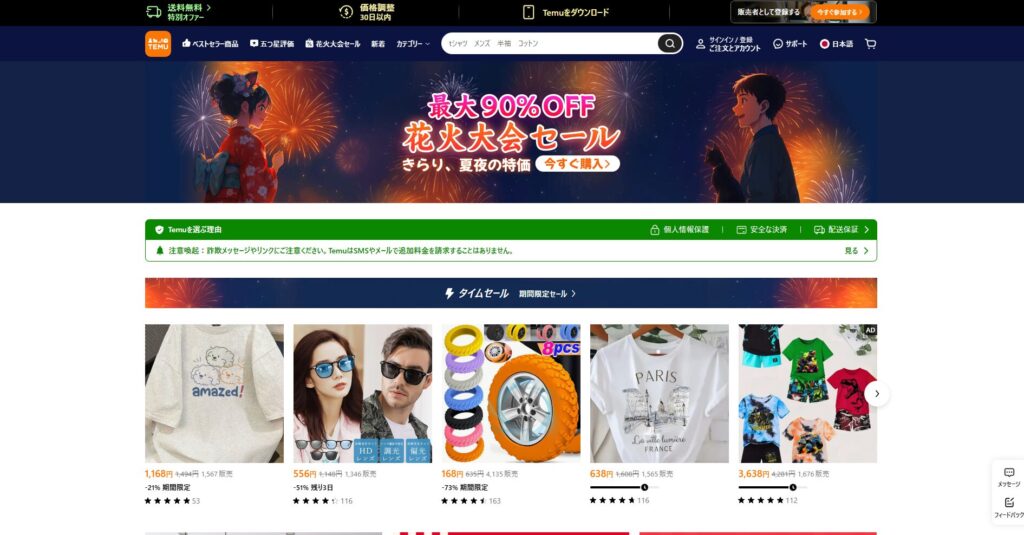

Temu(テム)

- 特徴: 激安価格と豊富な商品数で若者に人気の中国発ECサイト。

- 向いている人: トレンド商品やSNS映えアイテムを扱いたい人。

- メリット: 安くて種類が多く、送料無料・返品保証もある。

- 注意点: 品質にばらつきがあり、仕入れやOEMには不向き。

Temuは、近年急成長している中国発のECプラットフォームで、特に欧米や日本の若者を中心に強い影響力を持っています。

運営元はSHEINと同じ「PDD Holdings」で、SHEINがアパレル特化だったのに対し、Temuは雑貨・日用品・家電・美容グッズなど総合的な取り扱いが特徴。

“爆安価格×豊富なジャンル×エンタメ性あるアプリ体験”により、衝動買いを促す仕掛けが満載で、まさに現代版のバラエティECといえます。

SHEIN(シーイン)

- 特徴:ファストファッション特化の超人気サイト。

- 向いている人:アパレル系のデザイン参考、買い付け。

- メリット:トレンド感のある服が豊富。画像・演出も参考になる。

- 注意点:卸売やOEMには非対応。商品単価は少し高め。

SHEINは、日本でも多くのYouTuberやブロガーに紹介され、知名度が急上昇したファストファッション系ECサイトです。

もともとはアパレル中心でしたが、現在ではアクセサリーや日用品など幅広いカテゴリの商品が取り扱われています。

日本からも1点から気軽に注文できるため、まさに“ショッピング感覚”で利用できるのが魅力です。

ただし、SHEINで表示されているのは小売価格であり、1688.comと比べるとやや割高な商品が多い点には注意が必要です。

Alibaba.com

- 特徴:世界中の業者向けB2Bプラットフォーム(英語対応)。

- 向いている人:海外のメーカー・サプライヤーと直接交渉したい人。

- メリット:英語で取引可能。輸出向けなので品質高め。

- 注意点:最低ロットが大きい傾向あり。価格交渉は必須。

Alibaba.comは、中国国内だけでなく世界中のバイヤー向けに展開されている国際的なB2Bプラットフォームです。

VISAやMastercardなどのクレジットカード決済にも対応しており、日本にいながら簡単に発注できます。

最低ロットが大きいイメージを持たれがちですが、最近では1個から対応している商品やサプライヤーも増えており、小ロットでのテスト仕入れにも利用可能です。

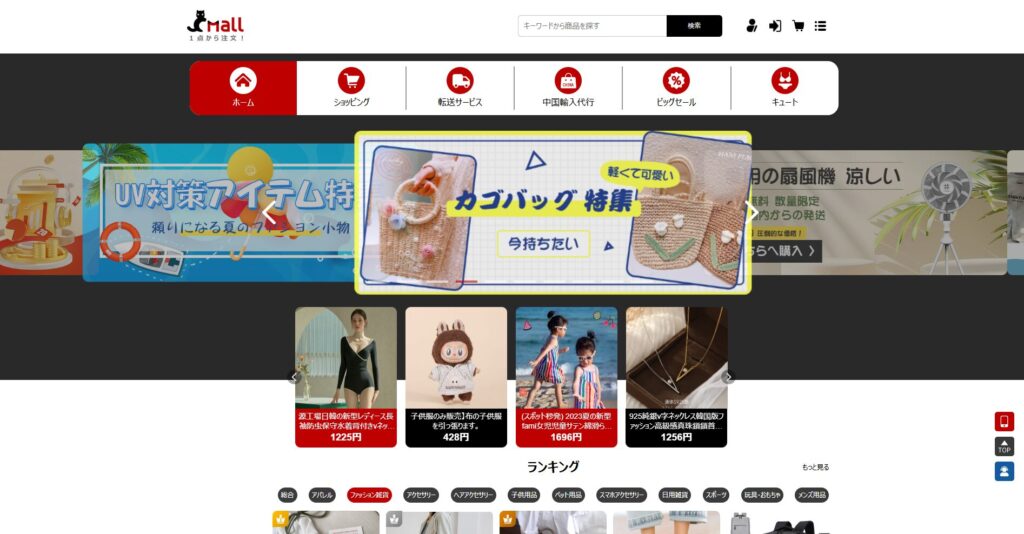

Cmall

- 特徴:複数の中国ECモールの商品を一括検索できるB2B総合サイト。

- 向いている人:いろんな商品を一気に比較したい人。

- メリット:商品探しが効率的。複数サイトの比較がしやすい。

- 注意点:取り扱い業者の質にバラつきあり。検品は必須。

Cmallは、女性向けのアクセサリーやファッションアイテムを中心に取り扱うBtoC向けのショッピングサイトです。

日本に支社があるため、日本語対応やアフターサービスなど、日本ユーザー向けのサポートが充実しているのが大きな特徴です。

BtoCサイトとしては比較的リーズナブルな価格の商品が多く、トレンドを意識した仕入れにも活用しやすいサイトです。

Amazon.cn(アマゾン・チャイナ)

- 特徴:中国版Amazon。日用品・ガジェット中心。

- 向いている人:信頼重視、B2C仕入れ、納品の安定感重視。

- メリット:Amazon品質。納品が早い。アフター対応も良好。

- 注意点:販売価格が高く、転売では利益が出にくい。

Amazon.cnは、アマゾンが中国市場向けに展開していたECプラットフォームですが、近年の競争激化を受けて事業を大幅に縮小しています。

現在も一部のサービスは継続しており、中国国内の消費者向けに限定的な商品提供を行っている状態です。

特に近年は、海外からの直送商品(越境EC)に注力することで、差別化を図りながら市場にポジションを維持しています。

ただし、仕入れ先として活用するには選択肢が限られており、積極的に使うメリットは少ないのが現状です。

パンダホール(PandaHall)

- 特徴:ビーズ・アクセサリーパーツ専門の卸サイト。

- 向いている人:ハンドメイド作家、アクセOEM希望者。

- メリット:パーツが安価で多種類。小ロット対応。

- 注意点:梱包にバラつきあり。色違い・欠品に注意。

PandaHallは、ビーズやペンダント、留め具、ジャンプリング、ヘッドピン、クリンプビーズなど、ジュエリー製作に必要なパーツを幅広く取り扱う専門サイトです。

アクセサリーパーツの種類が非常に豊富で、ハンドメイド初心者からプロのクラフト作家まで幅広く利用されています。

また、鉛フリー対応の測定機器を使った金属チェックや、厳格な品質管理体制を導入している点も大きな特徴で、安全性と信頼性の両面で評価の高い仕入れ先です。

AKF

- 特徴:中国のコスメブランド系プラットフォーム。

- 向いている人:化粧品OEMや中国トレンドコスメを扱いたい人。

- メリット:中華系メイクブランドが多数出品。デザイン性高。

- 注意点:規制品が多いため、日本への輸入には注意が必要。

AKFは、水着のOEM生産を専門とする中国の縫製工場系問屋です。

日本市場を強く意識した製品づくりを行っており、高品質な水着を安定して提供している点が評価されています。

小ロットでの発注にも対応しているため、個人事業主や小規模ブランドでも利用しやすく、主にアパレル系の小売店からのオーダーが中心ですが、個人での注文も可能です。

3Fbox

- 特徴:B2B卸売プラットフォーム。家庭用品や雑貨が多め。

- 向いている人:家庭雑貨や日用品を少量で試したい人。

- メリット:仕入れロットが小さく、テスト販売に適する。

- 注意点:サイトがやや不安定で、翻訳ツール必須。

3Fboxは、アプリ版のみで展開されている、個人向けショッピングに特化したECサイトです。

ファッションや雑貨などを中心に、比較的リーズナブルな小売価格で商品を購入できるのが特徴です。

ただし、1688.comのような卸売サイトと比べると、価格はやや高めに設定されている傾向があり、本格的な仕入れ用途というよりは、個人レベルでのテスト購入やリサーチ用に適したサイトと言えるでしょう。

闲鱼(シエンユー)

- 特徴:中国版メルカリ。中古品や在庫処分品が多数。

- 向いている人:掘り出し物狙い・リユース系ECをやりたい人。

- メリット:激安商品が多く、思わぬ仕入れ先になることも。

- 注意点:真贋不明、返品不可、トラブルも多いため中級者向け。

闲鱼(シエンユー)は、アリババグループが運営する中国最大級のフリマアプリです。

主に個人間の中古品売買を目的としたプラットフォームで、日本でいうメルカリに近い存在です。

出品されている商品は中古品が中心のため、仕入れ目的で活用する際には商品選定に慎重さが求められます。

掘り出し物が見つかることもありますが、状態や真贋の見極め、トラブル回避のための知識が必要です。

なぜアリババ一択なのか?小売サイトと卸売サイトの決定的違い

あなたは「小売サイト」と「卸売サイト」の違いを、明確に説明できますか。

この違いを理解することが、成功への第一歩です。

タオバオやアリエクスプレスやTemuは「小売サイト」、アリババは「卸売サイト」。

これは、スーパーで野菜を買うか、農家から直接買うかの違いと同じくらい決定的です。

アリババ以外の小売サイトは、あくまで個人消費者(BtoC)向けに商品を1つから販売する場所。

一方、アリババは工場や一次問屋が事業者(BtoB)向けに大量の商品を販売するプラットフォームです。

つまり、流通の最も川上に位置するアリババから仕入れることで、中抜きされるコストを全て利益に変えることができるのです。

更に最大の特徴はOEMが出来ると言う点です。

今、中国輸入をやるならOEMが出来ないと…

負け確なのでアリババしかないんです。

| サイト名 | 特徴 | 主なターゲット |

|---|---|---|

| アリババ (1688.com) | 工場・卸問屋が出店するBtoBサイト OEMが可能 | 事業者 |

| タオバオ (淘宝網) | 個人商店も多い巨大なCtoC/BtoCモール | 個人・事業者 |

| 天猫 (Tmall) | 有名ブランドの公式ストアが集まるBtoCモール | 個人 |

でも…OEMって個人で簡単にできるものなの…?

OEMは個人でも楽勝です。日々新しい商品は出てます。ChatGPTで商品を分析、工場との交渉などすればイケちゃいます。

あなたが目指しているのは、単なるお小遣い稼ぎではないはず。

継続的に利益を生み出す「事業」を築くのであれば、迷わずOEM可能な卸売サイトであるアリババを選ぶべきです。

圧倒的な価格優位性|仕入れ価格5%ダウンの実例

アリババが持つ最大の武器、それは卸売だからこそ実現できる、圧倒的な価格優位性です。

同じ商品であっても、アリババ以外とアリババでは仕入れ価格が全く異なります。

この価格差が、あなたの利益率に直結します。

私のこれまでの経験によると、

アリババのサプライヤーと価格交渉を行うことで、

平均して5%ぐらいは仕入れコスト削減に成功しています。

例えば、あなたが月に100万円分の商品を仕入れているとします。

5%のコスト削減は、そのまま5万円の利益上乗せを意味します。

年間では60万円。

このインパクト、無視できますか?

たった5%でそんなに変わるもの?

年間で見れば、海外旅行に行けるほどの金額です。この差が事業の継続、拡大の鍵を握ります。

正直、私もアリババ以外を使っていた頃は、この価格差に気づかず機会損失を垂れ流していました。

この価格優位性を手に入れることこそが、ライバルとの消耗戦から抜け出し、安定した利益を生み出すための絶対条件です。

特にオススメはOEM商品の価格交渉です。

OEM商品はただでさえ、競合がいない商品なのですが、

他の類似商品に価格でも勝てる事が出来れば圧倒的な勝機に繋がります。

自社ブランド(OEM)化への最短ルート|単純転売と価格競争からの脱却

OEM(Original Equipment Manufacturer)とは、他社のブランド名で販売される製品を製造することです。

中国輸入においては、既存の商品にあなたのブランドロゴを印刷したり、オリジナルのパッケージに変更したりする簡易なものからスタートできます。

単純転売を続けている限り、必ず価格競争に巻き込まれます。

Amazonの商品ページで、あなたと同じ商品を1円でも安く売るライバルが現れるのは時間の問題。

この不毛な争いから抜け出す唯一の方法が、あなただけの商品、つまり自社ブランド(OEM)商品を持つことなのです。

ただ…今はロゴの刻印やオリジナルのパッケージに変更する程度の簡易OEMでは生き残れません。。。

しっかりと商品を分析してお客様が求めてる商品を提供するのがとても重要です。

OEMって、専門知識が必要で資金もかかりそう…

専門知識は不要です。日々トレンドを確認して世の中の流れを見ていれば誰でもOEM出来ます。

資金に関しては、ライバル達も『資金がかかりそう…』と思って行動してません。

つまりはしっかりと分析して的確な資金を投入すれば確実に勝てる市場なんです。

アリババには、それこそ星の数ほどの工場が出店しています。

あなたの商品コンセプトを実現してくれるパートナーを見つけることは、決して難しくありません。

私はコンサル生には工場との交渉の手法は伝えていますが、『まずはやってみる!』とやってみるのも手です。

OEM化によって価格決定権をその手に取り戻し、高収益ビジネスを築き上げるための道は、アリババから始まります。

事業としての拡張性|安定供給を可能にするサプライチェーンの構築

あなたはサプライチェーンという言葉を聞いたことがありますか。

これは、商品が企画・製造され、あなたの手元に届くまでの全ての流れを指します。

ビジネスを長期的に成長させるには、この流れをいかに安定させるかが極めて重要です。

アリババ以外で商品をその都度購入するスタイルは、正直言ってギャンブルと同じです。

来月にはその商品が値上がりしているかもしれませんし、販売自体が終了している可能性もあります。

一方で、アリババで特定の優良工場と継続的に取引をすることで、品質の安定、納期管理、さらには新商品の共同開発といった、単なる買い付けを超えた強固なパートナーシップを築けるのです。

そんなにうまく工場と信頼関係を築けるかな?

誠実なコミュニケーションと継続的な発注が全てです。相手も稼ぎたいからビジネスパートナーを探しています。

目先の利益を追う「転売ヤー」から、1年後、5年後も成長し続ける「事業家」へ。

その進化の鍵は、アリババで安定したサプライチェーンを構築することにあります。

ライバルはどこ?Temu・SHEINとのビジネスモデル比較

最近、驚異的な安さで市場を席巻しているTemuやSHEIN。

これらのプラットフォームは、我々にとって仕入れ先ではなく、むしろ市場での競合相手と認識する必要があります。

彼らとアリババとでは、ビジネスの構造が根本から異なります。

TemuやSHEINは、工場から直接仕入れて消費者に届ける「BtoC」モデルで極限までコストを削っています。

そのため、彼らの販売価格は、アリババの卸売価格と大差ない、あるいはそれ以上に安いケースすらあります。

つまり、Temuで仕入れてAmazonで売る、という単純転売では利益が出るはずがないのです。

| プラットフォーム | ビジネスモデル | 価格決定の仕組み | OEM対応 |

|---|---|---|---|

| アリババ (1688.com) | BtoB (卸売) | サプライヤーが設定、交渉可能 | 可能 |

| Temu | BtoC (小売) | プラットフォームが主導 | 不可 |

| SHEIN | BtoC (小売) | プラットフォームが主導 | 不可 |

それならSHEINやTemuの商品に勝てないんじゃないですか…?

勝てます。日本人が求めている商品をOEMすればいいだけです。SHEINやTemuは安いだけなので一見勝てなそうに見えますが、お客様は【安いだけの商品】と【少し高いけど求めてる商品】だったら求めてる商品を買うからです。

私たちは、彼らの価格戦略に付き合う必要はありません。

アリババで品質と付加価値の高いオリジナル商品を開発し、「安かろう悪かろう」ではない価値を顧客に提供する。

それこそが、TemuやSHEINの脅威に負けない、唯一の正しい戦い方なのです。

【4ステップ】私が50万円の不良在庫を掴んだ失敗から学ぶアリババ攻略術

正直、思い出したくもない大失敗なんですが、あなたには同じ道を歩んでほしくないので、全てを話します。

アリババでの成功は、キラキラした成功体験だけを追い求めても掴めません。

いかに失敗のリスクを事前に潰せるかが、勝負の分かれ目です。

私が過去に犯した50万円の損失に繋がった失敗と、そこから導き出した4つの鉄則を学ぶことで、あなたは無駄な遠回りをせずに済みます。

このステップこそが、アリババというプロの土俵で生き残るための羅針盤になるのです。

ステップ1-リサーチ|利益率50%超を狙うOEM商品の探し方

中国輸入ビジネスの根幹はリサーチにあります。

しかし、ただAmazonで売れている商品を真似するだけでは、熾烈な価格競争に巻き込まれて利益は残りません。

重要なのは、売れている商品のレビューに潜む「顧客の不満」を見つけ出し、それを解決する商品を企画する視点です。

例えば、人気のあるハンディファンのレビューを100件分析した結果、「風量は良いけどバッテリーが半日もたない」という不満が30件以上あれば、大容量バッテリーを搭載した改良版をOEMする道が見えてきます。

この「不満の数」こそが、あなたが参入すべき市場の規模を示しているのです。

ライバルがすぐ真似してきそうで不安です…

解決策を盛り込んだ自社ブランド商品なら、簡単に真似されず価格競争に巻き込まれません!

それでも真似されたら『真似されてこそ一人前』と考え、次の商品に取り組むべきです。

それが利益を積もらせる最短ルートです。

他者の商品を転売するのではなく、顧客の声を元に改善を加えたオリジナル商品を作るからこそ、ライバルがいないブルーオーシャンで戦えます。

ステップ2-サプライヤー選定|評価とリピート率で優良工場を見抜く目

アリババでの取引で、サプライヤー選定はあなたの事業の生命線を握るといっても過言ではありません。

私はかつて、価格の安さだけに釣られてサプライヤーの評価を怠り、大失敗を犯しました。

あるスマホスタンドのOEMで、相場より2割も安い工場に飛びついた結果、届いた商品の半分以上が売り物にならない粗悪品だったのです。

塗装ムラや部品の歪み、固定感が安定しないなど、約50万円分の在庫が文字通りゴミと化しました。

この苦い経験から、価格だけでなく総合的な信頼性でサプライヤーを見抜く「目」がいかに重要かを痛感したんです。

| チェック項目 | 見極めポイント |

|---|---|

| 取引実績(勛章) | ダイヤモンドや王冠など、取引実績を示すランクの高さ |

| リピート率(回頭率) | 30%以上が一つの目安、高いほど品質と対応が良い傾向 |

| 設立年数 | 最低でも3年以上、長ければ長いほど安定している証 |

| 応答速度と対応 | 問い合わせへの返信が迅速かつ丁寧か、専門的な質問への回答レベル |

| 保証サービス | 「誠信通」への加入や各種保証への対応状況 |

中国語ができないと、良いサプライヤーかどうかなんて判断できないのでは?

一切失敗をしないで進める事がビジネスは存在しません。

いかに失敗のサイズを小さくするかを考えて『まずはやってみる!』が成功の最短ルートです。

失敗工場にあたったら、そこにはもう依頼せず、別の工場に依頼です。

コンサル生にはなるべく失敗工場にあたらないよう、見極め方は伝授してますが、

独学の方は、『まずはやってみる!』で数をこなすのが力になります。

目先の安さでサプライヤーを決めると、結果的に大きな損失を被ります。

表の数値を参考に、長期的なパートナーとなり得る優良な工場を選び抜きましょう。

スーパー工場(超级工厂)、実力工場(实力工厂)に照準を絞りましょう。

ステップ3-価格交渉|複数見積もりで利益を最大化する鉄則

優良なサプライヤー候補を見つけたら、次に重要なのが価格交渉です。

アリババはBtoBプラットフォームなので、表示価格はあくまで参考値。

交渉次第で利益率を数%改善できることを絶対に忘れないでください。

ある輸入代行業者は価格交渉によって平均5.7%のコストダウンを実現しています。

100万円の仕入れなら5万7千円の利益が上乗せされる計算です。

この差は決して小さくありません。

「A社はこの品質で単価10元ですが、あなたの工場で5000個発注するので、9.5元にできませんか?」と、複数社から取った見積もりを元に、具体的な数字で交渉するのが鉄則です。

値下げ交渉をしたら、品質を下げられたりしませんか?

鋭い指摘ですね!だからこそ、次のステップである品質管理が何よりも重要になります。

ただ安くしてくれとお願いするのではなく、発注量を根拠に対等な立場で交渉する姿勢が、あなたの利益を最大化させます。

ステップ4-品質管理|不良品リスクをゼロに近づける中国現地での検品術

価格交渉まで終わっても、まだ気は抜けません。

最後の砦である品質管理、特に日本へ発送する前の「中国現地での検品」を省略すると、これまでの努力が全て水の泡になります。

不良品が日本に到着してからでは、返品するにも高額な国際送料と関税がかかり、泣き寝入りするしかありません。

私が50万円の損失を出した失敗も、この現地検品を怠ったことが最大の原因でした。

さらに、モバイルバッテリーのPSEマークや食器の食品衛生法など、日本の法律で定められた許認可をクリアしているかの確認も必須。

これを怠れば、税関で商品は没収され、利益どころか大赤字が確定します。

| 検品方法 | 特徴 | コスト | 必須度 |

|---|---|---|---|

| サンプル検品 | 発注前に品質を確認する 自身で行う基本の検品 | 無 | ◎ |

| 製造工場の発送前検品 | 本発注時、代行業者へ 発送前に工場が行う検品 | 無 | ◎ |

| 輸入代行業者による検品 | 代行業者が 中国国内の拠点で行う検品 | 中 | ◎ |

| 第三者検品機関の利用 または自身での検品 | 専門の検品会社に依頼する 最も精度の高い検品 または自身で行う検品 | 高 | ◎ |

検品は結局全部必須なんですね…

検品にもコストがかかるのがネックです…

不良在庫を抱える損失リスクに比べれば、検品コストはあなたの事業を守るための必要経費です!

検品はコストではなく、あなたの事業資産を守るための「投資」です。

この一手間を惜しまないことが、安定した利益に繋がります。

ちなみに、私はサンプル検品は自身で妻と行い、製造工場の発送前検品は発注前に工場に依頼しておき、

これまで10年間鍛えてきた中国人パートナーに中国国内での最終検品を頼み、

FBAや楽天スーパーロジスティクス倉庫に直送できそうな商品は直送しますが、

日本人の検品が必要な商品は最終検品まで行っています。

日本人の検品が必要な商品は、

日本の自身で借りている賃貸の一軒家に商品を送ってもらい、

お手伝いさん的なスタッフと妻と私で最終検品を行っています。

それでも1%は不良が発生します。

この1%がお客様のところに届いたら返金や交換で、

痛い出費が重なりますので、検品工程は減らさないようにしましょう。

初回ロット発注で大失敗しないためのサンプル取り寄せの重要性

リサーチから検品までの流れを理解しても、初心者が陥りがちな最後の罠があります。

それは、いきなり大量発注してしまうこと。

初回ロットの発注で失敗しないためには、必ずサンプルを取り寄せて品質を自分の目で確かめる工程が不可欠です。

以前、とある商品をOEMした際、私はコストと納期を優先し、

サンプルを取り寄せずに本発注をしてしまいました。

ところが、届いた商品は部品の精度が悪く、組み立て不良が多発。。。

この経験から、どんなに信頼できそうな工場でも、

サンプル確認は絶対に欠かしてはいけないこと、

そして量産時に品質が維持されるかも事前に確認・交渉する必要があると痛感しました。

サンプルは1個だけ取り寄せれば良いのでしょうか?

理想は依頼できそうな工場を第三候補ぐらいまで準備して、各工場から1個づつサンプルを取り寄せるのが理想です。

ですが、経験を積んでくると【しっかりやってくれる工場の見極め】が出来るようになります。

私は今は1つの工場にのみサンプルを1個依頼する感じで進めています。

しっかりやってくれる工場の見極めはコンサル生には伝えていますが、

独学なら文頭で言ったように各工場から1個づつサンプルを制作してもらうのがいいでしょう。

サンプル確認を怠ることは、目隠しで高速道路を運転するようなもの。

この重要なステップを確実に実行することが、あなたの最初の成功を確実なものにします。

知らないと全て没収|PSE・PSCマークと食品衛生法の罠

「知らなかった」では絶対に済まされないのが、日本国内での販売に必要な安全基準に関する法規制です。

これらを無視して商品を輸入すると、税関で没収・廃棄され、投じた資金が一瞬で水の泡になります。

正直、私も過去にコンセントの商品で大失敗をしました。

PSEマークの知識が曖昧なまま仕入れを行い、

日本に到着後PSEマークが無いコンセントは日本で販売出来ない…

となり約30万円分の商品を廃棄処分にした苦い経験があります。

あなたには同じ轍を踏んでほしくありません。

| 規制 | 対象商品の例 | 対応のポイント |

|---|---|---|

| 電気用品安全法(PSEマーク) | ACアダプター、モバイルバッテリー、 コンセント付き家電 | 法律で定められた検査機関での 適合性検査と届出が必須 |

| 技術基準適合証明マーク(技適マーク) | Bluetoothイヤホン・スピーカー、 無線マウス・キーボード、ドローン | 日本の電波法に適合した 無線機器であることを示す認証マーク |

| 消費生活用製品安全法(PSCマーク) | レーザーポインター、ライター、 乳幼児用ベッド | 特定製品に義務付けられた安全基準への適合 |

| 食品衛生法 | 食器、調理器具、6歳未満の子供向け玩具 | 厚生労働省が定めた基準に 適合しているかの検査・届出 |

こんな手続き、自分一人でやるのは無理そうです…

その通りです。だからこそ、許認可の申請までサポートしてくれる代行業者を選ぶのです。

または、この手の商品には手を出さないようにすれば良いです。

正直…私達日本人セラーは日本の法律を守りますが、

海外のセラーは日本の法律を知らないし、守らないケースが多いです。

つまりは、差別化のポイントにはならないと言う事です。

日本の法律を守らない海外セラーはアカBANして消えていきますが、

消えるまで待つより、この手の商品は触らず、

別の土俵の商品をやるべきです。他にも利益が出る商品は山ほどあります。

これらの許認可取得は、確かに大きなハードルです。

しかし、このハードルを越えたからライバル不在の市場が待っているかと言えば…そうでもありません。

利益を正確に把握するための関税・消費税の計算方法

中国輸入で多くの初心者が陥る「思ったより利益が出ない」という失敗。

その原因は、リサーチ段階での関税・消費税の計算の甘さにもあります。

ここを正確に把握しなければ、あなたのビジネスは成り立ちません。

輸入ビジネスにおける利益計算は、「商品代金+国際送料」だけで行うものではありません。

輸入時に必ず課される関税と消費税をコストとして正確に計上する必要があります。

基本的な計算式は「課税価格(商品代金+送料)に関税率と消費税率を掛ける」ことで算出します。

| 計算ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ステップ1: 課税価格の確定 | 商品原価、中国国内送料の合計額 | 税関のWebサイトから確認 |

| ステップ2: 関税額の算出 | 課税価格 × 関税率 | 事前にHSコードで商品の関税率を調べておく(実行関税率表) |

| ステップ3: 消費税額の算出 | (課税価格 + 関税額)× 消費税率 | 国税と地方消費税を合わせた税率で計算 |

計算が複雑で、本当に合っているか不安になります…

関税や消費税まで計算して利益を計算しないといけないのが中国輸入ビジネスです。

難しく考えずに『まずはやってみる!』で計算してみましょう。

コンサル生には、私がこれまでの中国輸入ビジネスで作り上げてきた

利益計算表を提供しています。そのシートだと簡単に算出されますが、

独学でしたら、まずは簡単に計算機で計算してみましょう。

どんぶり勘定での仕入れはギャンブルと同じです。

この税金計算をリサーチの段階から完璧に行い、仕入れるべきか否かを判断する癖をつけましょう。

それこそが、失敗を避け、成功への道を切り開く第一歩なのです。

成功の9割はパートナーで決まる!事業を加速させる最強の中国輸入代行業者

アリババでの成功は、正直、アリババのサイトの使い方を覚えることではありません。

あなたの代わりに、複雑で面倒な手続きをすべて引き受けてくれる最高のパートナー、つまり優秀な中国輸入代行業者を見つけ出すことが、成功の9割を決めると言っても過言ではないです。

言語の壁、品質管理、複雑な法規制。

これらを一人で乗り越えるのは無謀です。

事業を加速させる心臓部ともいえるパートナー選びの視点を、私の失敗談も交えながら情熱的に解説します。

| 評価項目 | 手数料は安いが質が低い業者 | 事業を成功に導く優良業者 |

|---|---|---|

| 検品の精度 | 検品方法を画像や動画で伝えても 実際の検品人に伝わらない | 写真・動画付き詳細レポート |

| OEM交渉力 | 工場と本気で交渉していない (伝えてすらいない) | 『多数のお客様を抱えていますので…』 と言い訳を言わない |

| 国際発送方法 | マイナーな国際発送方法を多数取り揃え | 海源快速船便、中国佐川の取り扱いあり |

手数料の安さだけで業者を選んでしまうと、結局は「安物買いの銭失い」になります。

見るべきは表面的な数字ではなく、あなたの事業をどれだけ成長させてくれるかという本質的な価値です。

代行業者選びで見るべきは手数料の安さではない

多くの初心者が陥る罠が、手数料の安さだけで代行業者を選んでしまうことです。

過去の私もそうでした。

「手数料5%!業界最安値!」という謳い文句に飛びつき、

結果的に検品がザルで不良品の山を築き、数十万円をドブに捨てた苦い経験があります。

見るべきは、手数料の安さではなく、提供されるサービスの質とあなたの事業成長への貢献度です。

例えば、100万円分の商品を仕入れるとしましょう。

手数料5%のA社は5万円、手数料8%のB社は8万円です。

しかし、A社は検品が甘く10%の不良品が届きました。

この時点で10万円の損失です。

一方、B社は完璧な検品で不良品ゼロ。

結果、A社を使った場合のコストは手数料と合わせて15万円、B社は8万円。

どちらが本当に「安い」かは明白です。

結局、手数料が安いとどこかで手抜きされるってこと?

安さには必ず理由があります。ですが、安いから質が悪いと断言は出来ません。

最もオススメは中国人のパートナーを作る事です。

代行会社は為替レートに1円盛って請求してきますが、

中国人パートナーそのような事はありません。

私のコンサル生には、私がこれまで10年間鍛え上げてきた

中国人パートナーを紹介して代行してもらっています。

為替レートに盛られる事なく、

最安の国際送料と最高の検品で商品を送ってもらっています。

ですが、代行会社を使う場合は金額だけを見ないように注意しましょう。

目先の数千円、数万円をケチった結果、ビジネスの根幹を揺るがす大損害を被る。

そんな悲劇を繰り返してはいけません。

手数料は、安心と成功を手に入れるための必要経費だと考えましょう。

検品の精度|不良品を見抜く体制と詳細なレポートの有無

検品とは、商品が日本に送られてくる前に、中国の現地倉庫で品質や数量、仕様に間違いがないかを確認する作業です。

この工程は、あなたのビジネスの生命線と言えます。

なぜなら、不良品が一度日本に届いてしまうと、中国に返送するための高額な送料や関税で、利益など簡単に吹き飛んでしまうからです。

私が50万円もの不良在庫を抱えた失敗は、この検品を軽視したことが原因でした。

「検品はやっています」という業者の言葉を鵜呑みにし、具体的な報告を求めていなかったのです。

優秀な代行業者は、全数検品に対応しているのはもちろん、不良品が発見された際には必ず写真や動画付きの詳細なレポートを提出します。

| 検品で見るべきポイント | 詳細 |

|---|---|

| 検品方法 | 全数検品か、抜き取り検品か |

| レポートの質 | 不良箇所の写真・動画の有無 |

| 不良品発見時の対応 | 工場への返品・交換交渉、改善要求 |

| 報告のスピード | 問題発見から報告までの時間(1時間以内) |

契約を結ぶ前に、必ず検品の基準やレポートのサンプルを見せてもらいましょう。

「ここまでやってくれるのか」という安心感が、ビジネスを前に進める力になります。

OEM交渉の経験値|あなたの要望を工場に伝える言語力と交渉力

OEM交渉は、あなたの「こんな商品を作りたい」というアイデアを現実に変えるための、極めて重要なプロセスです。

これは単に日本語を中国語に訳すだけの作業ではありません。

あなたの想いや細かなニュアンスを汲み取り、それを工場の技術者が理解できる製造仕様にまで落とし込む「翻訳力」と「交渉力」が求められます。

例えば、あなたが「高級感のあるパッケージにしてほしい」と伝えたとします。

経験の浅い代行業者は、その言葉をそのまま工場に伝えるだけ。

これでは、あなたのイメージとは全く違うものが出来上がってくるでしょう。

一方、経験豊富な担当者であれば、「それでしたら、箱の材質はコートボール350g/㎡を使い、表面はマットPP加工、ロゴは金の箔押しにしましょうか?費用は1箱あたり〇元アップしますが、サンプルを作成しますか?」と具体的な提案をしてくれます。

OEMの経験が豊富かどうかって、どうやって見分ければいいの?

過去にどんなジャンルのOEMを手がけたか、具体的な実績を聞いてみましょう。

成功例だけでなく、失敗から学んだことも話せる業者は信頼できます

あなたの要望を正確に理解し、時には専門家としてより良い提案をしてくれる。

そんなパートナーを見つけ出すことが、オリジナル商品で成功するための鍵です。

信頼できる代行業者探しの第一歩|まずは3社への相談から

では、どうすればそんな理想的なパートナーを見つけられるのか。

その答えは極めてシンプルです。

気になった代行業者を3社リストアップし、全く同じ内容で見積もりと相談を投げかけてみることです。

これが、最高のパートナーを見つけるための、最も確実で効果的な方法となります。

ウェブサイトの情報だけでは、その業者の本当の実力はわかりません。

実際にあなたが仕入れたいと考えている商品のURLを送り、「この商品をOEMで月間300個発注したいと考えています。

ミニマムロットと単価、手数料を教えてください」といった具体的な相談をしてみてください。

その時のレスポンスの速さ、担当者の知識量、提案の質を横並びで比較するのです。

3社も連絡するの、ちょっと面倒くさいな…

この手間を惜しんではいけません!結婚相手を探すのに、一人としか会わないなんてことはないでしょう?事業の成功を左右するパートナー探しも同じです

この比較検討は、単なる価格競争をさせるためではありません。

あなたのビジネスに対する「熱意」や「相性」を測るための重要なステップです。

この最初の一歩が、あなたの中国輸入ビジネスの明暗を分けると言っても、決して大げさではないのです。

別の記事で代行業者をピックアップした記事をアップ予定です。

まとめ

この記事では、お小遣い稼ぎの転売から抜け出し、

本気で売上を伸ばしたいあなたのために、

なぜ仕入れ先がアリババ一択なのかという結論と、

その具体的な攻略法を私の失敗談と共に全て解説しました。

- 利益を最大化するためのアリババ活用

- 価格競争を避ける自社ブランド(OEM)化

- 失敗リスクを潰す優良サプライヤー選定と現地検品

- 事業の成否を9割決める優秀な代行業者の見極め

もう「儲からない」お小遣い稼ぎは卒業です。

アリババでの成功は、最高のパートナー探しから始まります。

まずはこの記事で解説したポイントを武器に、

気になる代行業者3社へ相談することから、本物の事業家への第一歩を踏み出しましょう。